À l’ère du numérique, les transactions commerciales en ligne se multiplient exponentiellement, transformant radicalement nos habitudes de consommation. Cette évolution rapide engendre de nouveaux défis pour la protection des consommateurs, nécessitant un cadre juridique adapté et en constante évolution. Quels sont les droits dont bénéficient les consommateurs français dans l’univers digital et comment peuvent-ils les faire valoir efficacement?

Le cadre juridique de la protection du consommateur en ligne

La protection du consommateur en ligne repose sur un arsenal juridique substantiel, tant au niveau national qu’européen. En France, le Code de la consommation constitue le socle principal de cette protection, complété par diverses directives européennes transposées en droit interne.

La loi Hamon de 2014 a considérablement renforcé les droits des consommateurs, notamment en introduisant l’action de groupe, permettant aux consommateurs de se regrouper pour défendre leurs intérêts face aux professionnels. De même, la directive européenne 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs a harmonisé certains aspects du droit de la consommation à l’échelle de l’Union européenne, renforçant la protection transfrontalière.

Plus récemment, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) a considérablement impacté le commerce en ligne en renforçant la protection des données personnelles des consommateurs, élément désormais indissociable de l’expérience d’achat numérique.

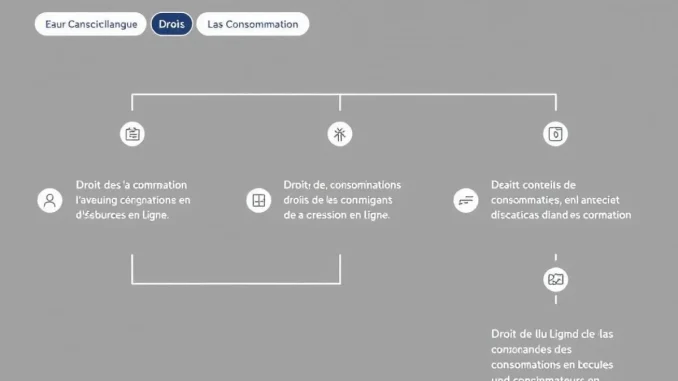

L’obligation d’information précontractuelle

L’un des piliers de la protection du consommateur en ligne réside dans l’obligation d’information précontractuelle qui incombe au professionnel. Selon les articles L111-1 et suivants du Code de la consommation, le vendeur doit communiquer au consommateur, de manière claire et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service proposé.

Cette obligation s’étend aux informations relatives à l’identité du professionnel (raison sociale, coordonnées), aux modalités de paiement et de livraison, au prix total (incluant tous les frais), ainsi qu’aux garanties légales et commerciales applicables. Le professionnel doit également informer le consommateur sur l’existence et les modalités d’exercice du droit de rétractation.

Le non-respect de ces obligations d’information peut entraîner des sanctions significatives pour le professionnel, allant de l’amende administrative pouvant atteindre 3000€ pour une personne physique et 15000€ pour une personne morale, jusqu’à la nullité du contrat dans certains cas.

Le droit de rétractation: pierre angulaire de l’achat en ligne

Le droit de rétractation constitue une protection fondamentale pour le consommateur en ligne. Prévu par les articles L221-18 et suivants du Code de la consommation, il permet au consommateur de revenir sur son engagement, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, dans un délai de 14 jours à compter de la conclusion du contrat pour les services, ou de la réception du bien pour les ventes.

Ce délai peut être prolongé de 12 mois si le professionnel n’a pas fourni les informations relatives au droit de rétractation. Pour exercer ce droit, le consommateur peut utiliser le formulaire type de rétractation que le professionnel est tenu de lui fournir, ou effectuer toute autre déclaration non équivoque exprimant sa volonté de se rétracter.

Après exercice du droit de rétractation, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison (à l’exception des frais supplémentaires liés au choix d’un mode de livraison plus coûteux que le mode standard), dans un délai maximal de 14 jours. Toutefois, ce droit connaît certaines exceptions, notamment pour les biens confectionnés selon les spécifications du consommateur, les biens périssables, ou encore les contenus numériques fournis sur un support immatériel dont l’exécution a commencé avec l’accord du consommateur.

La lutte contre les pratiques commerciales déloyales

Les pratiques commerciales déloyales sont strictement encadrées par le droit français et européen. Définies aux articles L121-1 et suivants du Code de la consommation, elles englobent les pratiques trompeuses et les pratiques agressives.

Les pratiques commerciales trompeuses comprennent notamment la diffusion d’informations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur sur des éléments essentiels de l’offre (caractéristiques du produit, prix, identité du professionnel, etc.). Dans l’univers numérique, ces pratiques peuvent prendre diverses formes: faux avis consommateurs, publicités mensongères, ou encore dark patterns (interfaces conçues pour manipuler l’utilisateur).

Les pratiques commerciales agressives, quant à elles, se caractérisent par des sollicitations répétées et insistantes ou l’usage d’une contrainte physique ou morale, altérant ou étant susceptible d’altérer la liberté de choix du consommateur. En ligne, cela peut se traduire par du harcèlement publicitaire, des pop-ups intempestifs, ou encore des mécanismes rendant difficile la résiliation d’un abonnement.

Face à ces pratiques, si vous estimez être victime, n’hésitez pas à consulter un avocat spécialisé en droit de la consommation qui pourra vous accompagner dans vos démarches de contestation et éventuellement dans une action en justice.

La protection des données personnelles

À l’ère du numérique, la protection des données personnelles est devenue un enjeu majeur du droit de la consommation. Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), applicable depuis mai 2018, a considérablement renforcé les droits des consommateurs en la matière.

Les professionnels collectant des données personnelles doivent désormais respecter plusieurs principes fondamentaux: finalité (collecte pour des finalités déterminées, explicites et légitimes), proportionnalité (données adéquates, pertinentes et limitées), durée de conservation limitée, sécurité et confidentialité des données.

Les consommateurs bénéficient quant à eux de nombreux droits: droit d’accès aux données les concernant, droit de rectification des informations inexactes, droit à l’effacement (ou « droit à l’oubli »), droit à la portabilité des données, droit d’opposition au traitement, et droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé.

Le non-respect de ces obligations expose les professionnels à des sanctions pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires annuel mondial, prononcées par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

Les litiges de consommation en ligne: quels recours?

En cas de litige avec un professionnel, le consommateur dispose de plusieurs voies de recours, du règlement amiable à l’action en justice.

La première démarche consiste généralement à contacter le service client du professionnel pour tenter de résoudre le différend à l’amiable. En cas d’échec, le consommateur peut saisir un médiateur de la consommation. Depuis 2016, tous les professionnels sont tenus de proposer à leurs clients un dispositif de médiation gratuit. Cette procédure, encadrée par les articles L611-1 et suivants du Code de la consommation, permet de rechercher une solution amiable avec l’aide d’un tiers indépendant.

Pour les achats transfrontaliers au sein de l’Union européenne, le Centre Européen des Consommateurs (CEC) peut également intervenir pour faciliter la résolution des litiges.

Si ces démarches s’avèrent infructueuses, le consommateur peut envisager une action en justice. Pour les litiges de faible montant (jusqu’à 5000€), la procédure simplifiée de règlement des petits litiges permet une résolution rapide sans nécessairement recourir à un avocat.

Depuis la loi Hamon, les consommateurs peuvent également se regrouper dans le cadre d’une action de groupe pour obtenir réparation des préjudices subis. Cette procédure, particulièrement adaptée aux préjudices de masse de faible montant individuel, ne peut être engagée que par certaines associations de consommateurs agréées.

Les spécificités des plateformes numériques et places de marché

Les plateformes numériques et places de marché (marketplaces) occupent une place prépondérante dans le commerce en ligne. Face à leur développement exponentiel, le législateur a progressivement adapté le cadre juridique pour tenir compte de leurs spécificités.

Depuis la loi pour une République numérique de 2016 et le règlement Platform to Business (P2B) applicable depuis 2020, ces intermédiaires sont soumis à des obligations spécifiques de transparence. Ils doivent notamment informer clairement le consommateur sur la qualité des vendeurs (professionnels ou particuliers), les critères de classement des offres, l’existence éventuelle d’un lien capitalistique avec les vendeurs référencés, ou encore la manière dont sont vérifiés les avis en ligne.

La question de la responsabilité des plateformes en cas de vente de produits défectueux ou non conformes reste complexe. Si elles agissent comme simples intermédiaires techniques, leur responsabilité est limitée. En revanche, lorsqu’elles jouent un rôle actif dans la transaction (stockage, expédition, paiement), elles peuvent être considérées comme vendeurs et voir leur responsabilité engagée plus facilement.

La directive Omnibus, transposée en droit français en 2021, a encore renforcé les obligations des plateformes, notamment en matière de transparence sur les prix et les réductions annoncées, ainsi que sur l’authenticité des avis consommateurs.

Les perspectives d’évolution du droit de la consommation numérique

Le droit de la consommation en ligne continue d’évoluer pour s’adapter aux innovations technologiques et aux nouveaux modèles économiques.

L’intelligence artificielle soulève de nouveaux défis juridiques, notamment en matière de transparence algorithmique et de responsabilité. Le projet de règlement européen sur l’IA devrait prochainement établir un cadre juridique spécifique pour ces technologies.

La consommation collaborative et l’économie de plateforme interrogent également les frontières traditionnelles entre professionnels et consommateurs, nécessitant potentiellement une adaptation des règles existantes.

Enfin, les enjeux environnementaux prennent une place croissante dans le droit de la consommation. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de 2020 a introduit de nouvelles obligations pour les acteurs du e-commerce, notamment en matière d’information sur la disponibilité des pièces détachées, de lutte contre l’obsolescence programmée, ou encore de réduction des emballages.

Ces évolutions témoignent de la nécessité d’un cadre juridique agile, capable de s’adapter rapidement aux mutations technologiques tout en maintenant un niveau élevé de protection pour les consommateurs.

Dans cet environnement numérique en perpétuelle évolution, la connaissance de vos droits en tant que consommateur constitue votre meilleure protection. Face à la complexité croissante des transactions en ligne, le législateur français et européen s’efforce de maintenir un équilibre entre innovation et protection, garantissant ainsi que la révolution numérique profite à tous dans un cadre sécurisé et équitable. Restez vigilants, informés, et n’hésitez pas à faire valoir vos droits lorsque nécessaire.